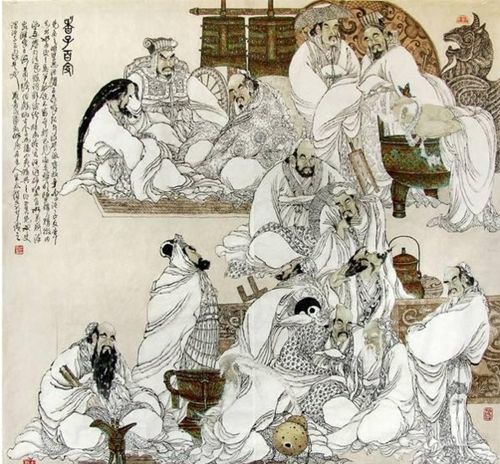

战国时代:思想碰撞,百家争鸣的璀璨篇章

作者:佚名 来源:未知 时间:2025-05-05

战国时期,是中国历史上一个充满变革与纷争的时代,也是思想界空前活跃、学派林立、百家争鸣的黄金时期。这一时期,各种思想流派如雨后春笋般涌现,竞相展示自己的学说,形成了中国历史上第一次思想解放运动。那么,为什么战国时期会形成百家争鸣的局面呢?本文将从社会背景、经济变革、政治环境、文化基础和技术进步等多个维度进行解析。

社会背景:深刻的社会变革

战国时期,中国社会正处于由奴隶社会向封建社会的过渡时期。这一时期,社会结构发生了深刻的变化,原有的奴隶主贵族势力逐渐衰落,而新兴地主阶级开始崛起。这种社会阶层的流动性使得不同群体有了表达自己政治主张的机会和需求。儒家、法家、墨家等主要学派纷纷提出各自的政治理念,以代表和维护各自阶层的利益。儒家强调礼制和传统道德,主张以德治国;法家则强调集权改革,主张以法治国;墨家则代表平民的利益,主张兼爱非攻。这些思想流派的产生和发展,正是社会变革的产物。

同时,社会动荡不安也为百家争鸣提供了土壤。频繁的战争、诸侯国的割据、政治生态的复杂多变,使得思想家们有机会在各地游走、讲学、著书立说,形成了思想交流的广泛平台。这些思想家们不仅在各自的学派内部进行学术探讨,还常常互相辩论、交流思想,从而推动了学术的繁荣和思想的活跃。

经济变革:生产力的提升与经济发展

战国时期,铁器与牛耕的普及大幅提升了农业生产力。这一技术革命使得农业生产效率大大提高,粮食产量增加,为社会的稳定和发展提供了物质基础。同时,手工业与商业也在诸侯国的竞争中蓬勃发展。郑国商人弦高可干预国家外交,齐国临淄成为商业大都会,这些现象都表明战国时期的经济活动已经相当复杂和繁荣。

经济活动的复杂化催生了货币经济、契约关系等新事物,这些新事物对原有的社会运行规则提出了挑战。思想家们开始重新审视社会运行规则,提出各自的经济观点和改革方案。道家提出“无为而治”的经济观,主张顺应自然、减少干预;农家则关注农业生产规律,提出了一系列关于农业生产的理论。这些经济观点的产生和发展,正是战国时期经济变革在思想领域的反映。

政治环境:诸侯争霸与得士者昌

战国时期,周王室权威崩解,诸侯争霸战争持续数百年。各诸侯国为了增强实力,竞相招揽人才、推行改革。这种“得士者昌”的政治生态为不同学派提供了实践舞台。齐国的稷下学宫聚集了上千名学者,成为当时学术交流的中心;魏文侯尊子夏为师,广纳贤才;燕昭王筑黄金台纳贤,更是成为了历史上招揽人才的典范。

这些诸侯国的君主们为了富国强兵,纷纷采纳不同学派的思想和建议。法家人物如商鞅、吴起等主导的变法运动,直接推动了各国制度创新和社会变革。这种政治环境为思想家们提供了广阔的思想空间和实践机会,使得他们有机会将自己的学说付诸实践,并在实践中不断修正和完善。

文化基础:知识传播与平民知识分子的崛起

战国时期,“学在官府”的垄断局面被打破,王室典籍散落民间,私学教育蓬勃发展。孔子首创“有教无类”,广收门徒,使得知识传播范围大大扩大。邓析在郑国公开教授法律知识,更是开创了平民教育的先河。这种知识传播方式的变革使得思想创造不再局限于贵族阶层,平民知识分子群体开始崛起。

平民知识分子的崛起为不同学派的形成提供了人才基础。他们来自不同的社会阶层和背景,有着各自的生活体验和思想观点。这些思想家们将自己的体验和观点融入到各自的学说中,形成了各具特色的思想流派。这些思想流派之间的互相辩论和交流,推动了学术的繁荣和思想的活跃。

技术进步:文字载体与传播方式的革新

战国时期,文字载体的革新对思想的传播和交流产生了重要影响。竹简的广泛使用使得思想记录与传播效率显著提升。考古发现显示,战国竹简文字量可达数万字,如郭店楚简就包含了儒道典籍等重要文献。这种文字载体的革新使得思想突破口耳相传的限制,促进了跨地域的交流。

同时,战国时期还出现了许多思想家们用来传播自己学说的标准化文本。这些文本不仅使得思想传播更加便捷和高效,还使得不同学派之间的交流和辩论成为可能。墨子学派能形成严密的组织体系,与其采用标准化文本传播学说密切相关。这种技术进步为百家争鸣的形成提供了重要的技术支持。

综上所述,战国时期百家争鸣局面的形成是多方面因素共同作用的结果。社会变革、经济提升、政治动荡、文化扩散和技术进步共同推动了思想领域的空前活跃。这些因素的相互作用使得战国时期成为了中国古代思想史上最具创造力的时期之一。百家争鸣不仅促进了文化思想的繁荣和发展,还为后世中国思想发展奠定了基本范式和重要里程碑。